浴衣は「右前」?「左前」?どっちが正しいの?着方の基本をチェック!

夏祭りや花火大会の季節がやってくると、浴衣を着てお出かけしたいと思う方も多いのではないでしょうか。しかし、いざ着ようとすると「あれ、右前だっけ?左前だっけ?」と迷ってしまうことがありますよね。浴衣の着方で最も重要なのが、この「前の合わせ方」です。実は、この合わせ方を間違えると、とんでもなく失礼になってしまう可能性があるのです。

この記事では、浴衣の正しい着方の基本から、男女の違い、着物との違いまで、初心者の方でもわかりやすく解説していきます。正しい知識を身につけて、自信を持って浴衣を楽しみましょう!

浴衣の「前」ってどっち?よくある間違いに要注意!

浴衣を着る際に最も混乱しやすいのが「右前」「左前」という表現ですが、実はこれは着ている本人からではなく、他人から見た時の合わせ方を指しています。正しい合わせ方を理解することで、恥ずかしい思いをすることなく、美しく浴衣を着こなすことができます。

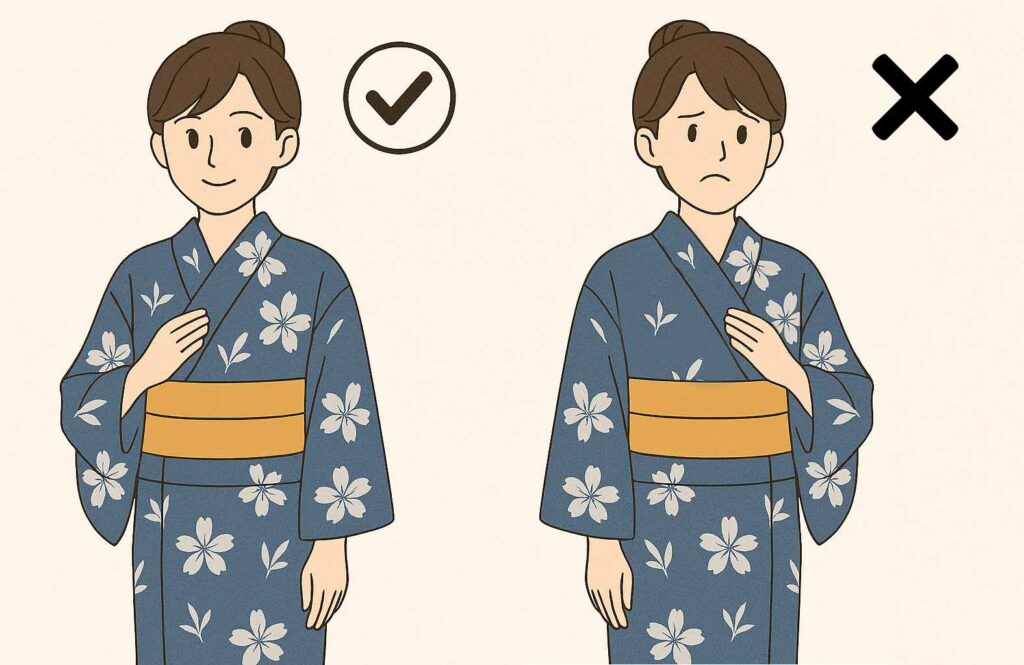

右前?左前?イラストで簡単に見分けよう

浴衣の正しい着方は「右前」です。これは、自分の右手が浴衣の内側(体に近い側)に来るという意味になります。つまり、着ている本人から見ると、右側の身頃を体に密着させ、その上に左側の身頃を重ねるということです。他人から見ると、向かって右側が上に来ているように見えるため、混乱しやすいポイントでもあります。

具体的には、浴衣を羽織った後、まず右手で右側の身頃を体に密着させます。そして、左手で左側の身頃を右側の身頃の上に重ねるようにして合わせます。この時、胸元で確認すると、自分から見て右側の衿が内側(下)になり、左側の衿が外側(上)に来ているはずです。

正しく着られているかどうかを確認する簡単な方法があります。右手を懐に入れることができれば正解です。昔から「懐に手を入れる」という表現がありますが、これは右前に着ているからこそできる動作なのです。たとえば、時代劇で侍が懐から物を取り出すシーンを思い浮かべてみてください。あれは右前に着物を着ているからこそできる自然な動作なのです。

間違えるとどうなるの?

もし浴衣を「左前」で着てしまうと、これは死者の装束と同じ着方になってしまいます。日本の伝統的な文化では、生きている人は右前、亡くなった方は左前で着物を着せるというしきたりがあるのです。そのため、左前で着ることは非常に縁起が悪いとされており、周囲の人に不快感や驚きを与えてしまう可能性があります。

また、左前で着ていると、着崩れしやすくなるという実用的な問題もあります。人間の体の構造上、右前で着ることで自然に衣服が体にフィットし、動きやすくなるように作られているからです。たとえば、お祭りで長時間歩き回る場合、正しく右前で着ていれば帯が緩みにくく、美しいシルエットを保ちやすくなります。

さらに、周囲の人から見ても違和感を覚えられてしまいます。日本人にとって右前は当たり前の着方なので、左前で着ている人を見ると「何か変だな」と感じる方が多いのです。特に年配の方や着物に詳しい方からは、マナー違反として指摘されることもあるでしょう。

浴衣の正しい着方、3ステップで解説!

ここからは、浴衣を美しく着るための具体的な手順をご紹介します。初心者の方でも迷わずに着られるよう、3つのステップに分けて詳しく解説していきます。これらの手順をマスターすれば、一人でも自信を持って浴衣を着ることができるようになります。

ステップ1:浴衣を羽織る

まず、浴衣を着る前の準備が重要です。肌着や下着をしっかりと整えることから始めましょう。女性の場合は、ブラジャーは避けて和装用ブラやさらしを巻くことをおすすめします。これにより、浴衣のシルエットが美しく決まります。男性の場合は、VネックのTシャツやタンクトップを着用すると、衿元がすっきりと見えます。

浴衣を羽織る際は、両手で袖を通し、肩の部分を合わせることから始めます。この時点では、前の合わせ方は気にせず、とにかく袖を通すことに集中しましょう。裄(袖の長さ)が適切かどうかも確認します。理想的な裄は、腕を自然に下ろした時に手首が隠れる程度です。あまりに長すぎると動きにくく、短すぎると美しく見えません。

次に、背中心を確認します。浴衣の背中にある縫い目(背中心)が、体の中央に来るように調整しましょう。これが正しい位置にないと、全体のバランスが崩れてしまいます。鏡で後ろ姿を確認するか、誰かに見てもらうとよいでしょう。

ステップ2:右前を確認!合わせを整える

いよいよ前の合わせを行います。まず、右側の身頃を体に密着させます。この時、脇の下にしわが寄らないよう、しっかりと引き上げるのがポイントです。右の身頃が決まったら、左側の身頃を右側の上に重ねます。この時、胸元で「y」の字になるように合わせるのが正しい方法です。

合わせる際の重要なポイントは、衿元の角度です。あまりきつく合わせすぎると窮屈に見え、緩すぎると着崩れの原因になります。理想的な角度は、首の付け根から指2本分程度下がった位置で衿が交差するくらいです。

また、裾の長さも同時に調整します。浴衣の裾は、足首が少し見える程度の長さが理想的です。長すぎると歩きにくく、短すぎると子供っぽく見えてしまいます。身長に合わせて調整し、歩く時に裾を踏まない程度の長さに設定しましょう。

ステップ3:おはしょりを整えて完成!

おはしょりとは、浴衣の丈を調整するために作る腰部分の折り返しのことです。おはしょりの理想的な長さは、帯下から5~6㎝です。あまり長すぎると野暮ったく見え、細すぎると貧相な印象を与えてしまいます。

おはしょりを作る際は、全体のバランスを考慮することが大切です。まず、前面のおはしょりの高さを決めてから、脇、後ろと順番に調整していきます。この時、しわが寄らないよう丁寧に伸ばすことが美しく仕上げるコツです。

最後に、帯を締める前の最終チェックを行います。右前になっているか、おはしょりは整っているか、衿元は美しく決まっているかを確認しましょう。特に、衿の後ろが首に沿って美しいカーブを描いているかは重要なポイントです。女性の場合は衣紋が抜けているかを確認しましょう。これらすべてが整ったら、帯を締めて完成です。

これだけはおさえておきたい!浴衣着付けのポイント

美しい浴衣姿を作るためには、基本的な着方だけでなく、細かなポイントにも注意を払うことが重要です。特に下着選びや帯の扱い方は、仕上がりの美しさを大きく左右する要素となります。これらのポイントを押さえることで、より洗練された浴衣スタイルを実現できます。

下着はどうする?

浴衣を美しく着るためには、適切な下着選びが欠かせません。普段着用している下着では、浴衣のシルエットを損なってしまう可能性があります。女性の場合、最も重要なのはバストラインの処理です。通常のブラジャーは避け、和装用ブラジャーやスポーツブラを選びましょう。これにより、自然で美しいバストラインを作ることができます。

さらに詳しく説明すると、胸元を平らに見せることが和装の基本です。西洋の衣服とは異なり、日本の伝統的な着物や浴衣は、筒状のシルエットが美しいとされています。そのため、胸の膨らみを強調するのではなく、なだらかなラインを作ることが重要なのです。

下半身については、吸湿性の良い素材を選ぶことが大切です。浴衣は主に夏に着用するため、汗をかきやすい季節です。綿や竹繊維などの天然素材の下着を選ぶことで、快適に過ごすことができます。また、ラインが響かないよう、シームレスタイプのショーツを選ぶのもポイントです。また、淡い色の浴衣の場合は透けないように、下着の色にも注意しましょう。これらを考慮した浴衣用ワンピース肌着を活用するのもひとつです。

帯の位置や結び方は?

帯の位置は、浴衣全体の印象を決める最も重要な要素の一つです。バスト下に来るのが理想的とされています。あまり高すぎるとお腹が目立ち、低すぎると足が短く見えてしまいます。ウエストラインを意識して、自分の体型に最も似合う位置を見つけることが大切です。

帯の結び方については、浴衣初心者の方には「文庫結び」をおすすめします。この結び方は、シンプルでありながら可愛らしい印象を与え、どんな年代の方にも似合います。

最近では大人の兵児帯遣いも人気です。扱いも楽で簡単に結べて、さらにいろいろなアレンジが可能なのでおすすめです。

男性の浴衣の着方、女性と違う?

男性の浴衣と女性の浴衣では、基本的な着方は同じですが、いくつかの重要な違いがあります。特に、シルエットの作り方や帯の扱い方において、男性特有のポイントを理解することで、より格好良く浴衣を着こなすことができます。

男性も右前?左前?

男性の浴衣も、女性と同様に「右前」で着るのが正しい着方です。この点については、性別による違いはありません。日本の伝統的な着方として、生きている人は皆、右前で着物や浴衣を着用します。これは、奈良時代に中国から伝来した文化であり、現在まで変わることなく受け継がれています。

男性が右前を間違えやすい理由の一つに、洋服の感覚で着てしまうことが挙げられます。男性用のシャツやジャケットは、右側が上に来るように作られていることが多いため、同じ感覚で浴衣を着ると左前になってしまいがちです。しかし、和装においてはこの感覚を一度リセットする必要があります。

確認方法も女性と同様で、右手を懐に入れることができるかどうかがポイントです。たとえば、江戸時代の武士が刀を差す際も、右前に着ているからこそ、左腰に差した刀を右手で抜くことができたのです。このような歴史的背景を理解することで、右前の重要性がより深く理解できるでしょう。

男女で違う?着付け方のポイント

男性の浴衣着付けで最も重要なのは、「おはしょり」を作らないことです。女性の浴衣では腰部分に折り返しを作りますが、男性の場合は裾の長さを調整してそのまま着用します。これにより、すっきりとしたシルエットを作ることができます。男性らしい直線的なラインを強調することが、格好良い浴衣姿のポイントです。また衣紋を抜かないのも女性の着こなしと違う点になります。

裾の長さについては、くるぶしが見える程度が適切とされています。あまり長すぎると歩きにくく、短すぎると子供っぽい印象を与えてしまいます。

帯については、男性は「角帯」と呼ばれる幅の狭い帯を使用します。女性の帯よりもシンプルで、結び方も簡単です。最も一般的な結び方は「貝の口結び」で、帯を体に巻いた後、残りの部分で小さな結び目を作るだけです。帯の位置はウエストではなく、腰骨の位置に結びます。低めの方が全体のバランスがよく決まります。ウエスト位置に締めると裾が広がって着崩れの原因にもなるので気をつけてください。

| 項目 | 男性 | 女性 |

|---|---|---|

| おはしょり | なし | あり(帯下から5~6センチ程度) |

| 裾の長さ | くるぶしが見える程度 | 足首が少し見える程度 |

| 帯の種類 | 角帯・兵児帯 | 半幅帯・兵児帯 |

| 帯の位置 | 腰骨の位置 | バスト下 |

着物と浴衣、着方の違いは?

着物と浴衣は見た目が似ているため、着方も同じだと思われがちですが、実際にはいくつかの重要な違いがあります。これらの違いを理解することで、それぞれの衣装を適切に着こなすことができ、TPOに応じた使い分けも可能になります。特に、格式の違いや着用シーンの違いを把握することが重要です。

どちらも右前?左前?合わせ方の違いをチェック

着物も浴衣も、基本的な合わせ方は同じ「右前」です。この点については、どちらも同様のルールが適用されます。ただし、着物の場合はより正確性が求められる傾向にあります。なぜなら、着物は格式の高い衣装として位置づけられており、冠婚葬祭などの正式な場面で着用されることが多いからです。

しかし、実際の着付けプロセスには違いがあります。着物の場合は、「長襦袢」という下着を先に着用してから着物を重ねます。そのため、長襦袢も右前、着物も右前という二重の右前になります。一方、浴衣は下着の上に直接着用するため、シンプルな構造になっています。着物の場合、長襦袢、着物、帯、帯締め、帯揚げなど、多くの要素を正確に組み合わせる必要があります。

また、着物の場合は衿にも細かな決まりがあります。長襦袢の衿が着物の衿から少し見えるように調整する「衿の合わせ方」や、季節によって変わる「衿の素材」など、高度な技術と知識が要求されます。浴衣はこれらの複雑なルールがないため、初心者でも比較的簡単に着ることができます。

まとめ:浴衣の着付け、自信を持って楽しもう!

ここまで、浴衣の正しい着方について詳しく解説してきました。最も重要なポイントは「右前」で着るということです。これさえ間違えなければ、基本的なマナーはクリアできます。また、ステップバイステップの着付け方法を覚えることで、一人でも美しく浴衣を着こなせるようになります。

浴衣は日本の美しい伝統文化の一つです。正しい知識を身につけることで、自信を持って和装を楽しむことができます。最初は慣れないかもしれませんが、何度か練習すれば必ず上達します。今年の夏は、ぜひ美しい浴衣姿で夏祭りや花火大会を楽しんでくださいね。

間違いを恐れずにチャレンジすることが大切です。たとえ最初は不完全でも、正しい基本を理解していれば、徐々に美しい着こなしができるようになります。家族や友人と一緒に着付けを練習したり、着付け教室に参加するのも良い方法です。何より大切なのは、日本の伝統文化を楽しむ気持ちを持つことです。

浴衣を着ることで、いつもとは違う特別な気分を味わえるはずです。正しい着方をマスターして、素敵な夏の思い出を作りましょう!