着物のたたみ方|初心者さんも安心!わかりやすく解説

着物を美しく保管するために最も重要なのが、正しいたたみ方をマスターすることです。間違ったたたみ方をすると取り返しのつかないシワや型崩れの原因となってしまいます。この記事では、着物初心者の方でも安心して実践できるよう、基本の「本だたみ」を中心に、写真付きで詳しく解説していきます。大切な着物を長く美しく保つための保管方法まで、プロが実践している方法をわかりやすくお伝えします。

大切な着物をシワなく美しく保つために

着物は日本の伝統的な衣装として、特別な日の装いや文化的な価値を持つ貴重な衣類です。正しいたたみ方を身につけることで、着物の寿命を大幅に延ばし、美しい状態を永く維持することができます。

着物のたたみ方が重要な理由は、まず生地への負担を最小限に抑えることにあります。着物に使用される正絹(しょうけん)や高級な化繊素材は、間違った折り方をすると繊維が傷み、修復困難な損傷を受けてしまいます。特に、衿や袖口、裾などの重要な部分にシワが入ると、着用時の美しさが大きく損なわれてしまいます。

正しいたたみ方をマスターすることで、着物の管理がぐっと楽になります。きちんとたたまれた着物は、たとう紙への収納も簡単で、次に着用する際の準備時間も大幅に短縮できます。時間的なメリットと経済的なメリットの両方を得ることができるのです。

まずは準備から!着物をたたむ前に確認したい2つのこと

着物をたたみ始める前の準備段階では、作業環境の整備と着物の状態確認が重要になります。この準備を怠ると、せっかくの丁寧な作業が台無しになってしまうことがあります。

1. 清潔で広い作業スペースの確保

着物をたたむためには、最低でも畳1~2枚分程度の清潔で平らなスペースが必要です。床に直接広げる場合は、衣裳敷を使用しましょう。衣裳敷がない場合は、清潔なシーツや大きなバスタオルを敷いて、ホコリや汚れから着物を守りましょう。たとえば、リビングのカーペットやベッドの上でも構いませんが、必ず表面がきれいになっているかを確認をして作業を始めることが大切です。

作業スペースが狭いと、着物の一部が床に垂れ下がって汚れたり、きれいにたたむことができません。十分な余裕を持ったスペースを確保することで、焦らずに丁寧な作業ができます。また、室内の温度は20〜25度程度、湿度は50〜60%程度が理想的です。

2. 着物の汚れやシミのチェック

たたみ作業に入る前に、着物全体を詳細に点検しましょう。衿、袖口、裾、帯が当たる部分などは、特に汚れやシミがつきやすい箇所です。具体的には、ファンデーションの汚れ、食べこぼしのシミ、汗ジミなどがないか確認します。

もし汚れを発見した場合は、たたむ前に必ず専門店でのクリーニングを検討してください。汚れたままの状態で長期間保管すると、シミが定着して取り返しのつかない状態になってしまいます。軽微な汚れであっても、時間が経つにつれて酸化して色が変わったり、虫食いの原因となったりする可能性があります。

【基本】着物のたたみ方「本だたみ」の全手順

本だたみは着物の最も基本的で美しいたたみ方で、正式な保管方法として広く採用されています。この方法をマスターすることで、どんな種類の着物でも適切に管理できるようになります。

まずは全体の流れをチェック

本だたみの作業は大きく8つのステップに分かれており、所要時間は慣れれば5〜10分程度です。初心者の方でも、一つ一つの手順を丁寧に行えば、必ず美しくたたむことができます。

全体的な流れとしては、まず着物を平らに広げて形を整え、次に前身頃を正しい位置で重ね合わせます。その後、背中心で折りたたんで袖を合わせ、最も重要な衿の処理を行います。最後に袖を身頃の上に折り返し、全体を半分ずつ折って完成です。

各ステップで最も重要なのは、シワを作らないことです。そのため、急いで作業せず、常に生地の状態を確認しながら進めていきます。万が一シワができてしまった場合は、無理に進めずに一度広げ直して、改めて丁寧にたたみ直すことが大切です。

写真でじっくり解説!本だたみの8ステップ

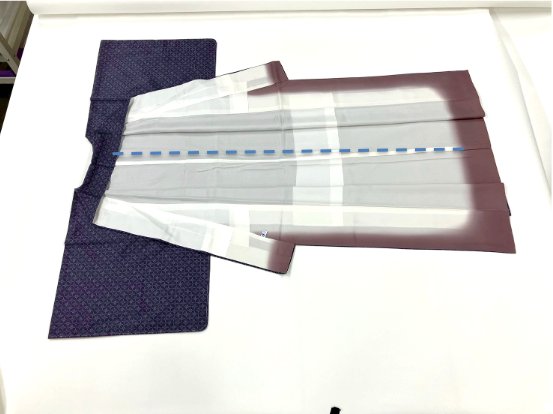

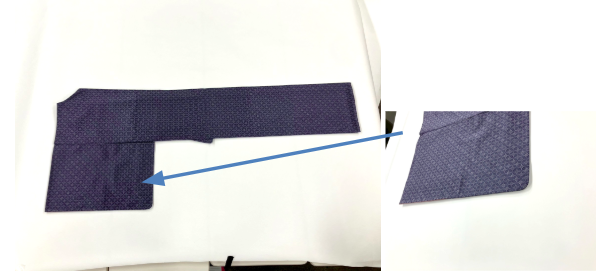

ステップ1:着物を広げ、下前(したまえ)を折り返す

清潔な作業スペースに着物の裾が右側にくるように広げ、裏側を上にして広げます。この時、着物の中心線がまっすぐになるように丁寧に調整してください。下前とは、着物を着用した際に内側になる部分のことです。具体的には、写真のように着物を広げた状態で右側に来る身頃が下前になります。

下前の脇線に沿って、一度内側に折り、衽の縫い目に沿って折り返します。

ステップ2:上前(うわまえ)を重ねる

上前は着物を着用した際に外側に来る部分で、着物を広げた状態では左側の身頃になります。上前を下前の上に重ね合わせ、衿の部分も含めて全体のラインが美しく整うことを確認してください。このときに左側の脇線が合っていなくても大丈夫です。

一箇所でもずれがあると、全体のバランスが崩れてしまうため、慎重に行ってください。特に、腰紐が当たる部分や帯が当たる部分は、日常的にシワができやすい箇所なので、この段階できれいに伸ばしておくことが大切です。

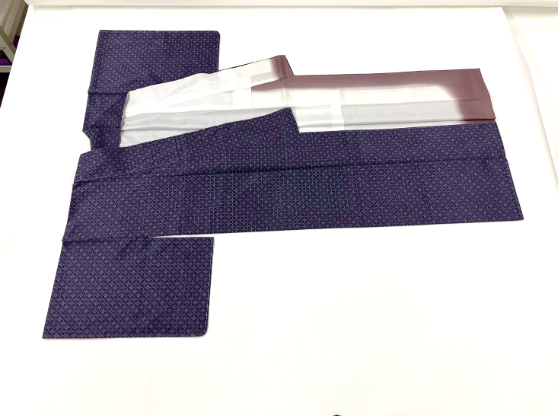

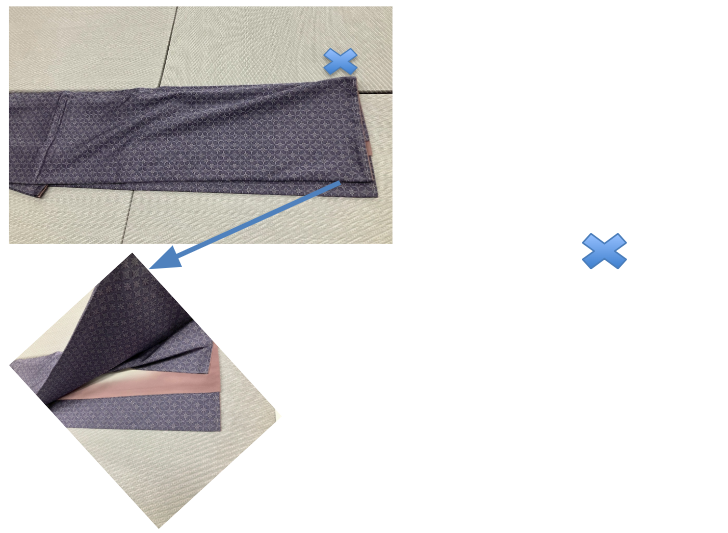

ステップ3:背中心で折り、両袖を合わせる

着物の背中心線に沿って、脇線を合わせていき、全体を半分に折りたたみます。この時、両脇がきれいに重なり合うことを確認してください。折り込んだ内側にシワができないよう特に注意が必要です。

背中心で折る際は、まず裾の部分から合わせ始め、段階的に上に向かって調整していきます。一度に全体を折ろうとすると、どこかでずれが生じやすくなります。

袖の重なり具合も重要で、完全に一致させることで、後の工程がスムーズに進みます。

この段階で着物の形がほぼ決まるため、時間をかけて丁寧に行ってください。急いで作業すると、後から修正するのが困難になり、結果的に時間がかかってしまいます。

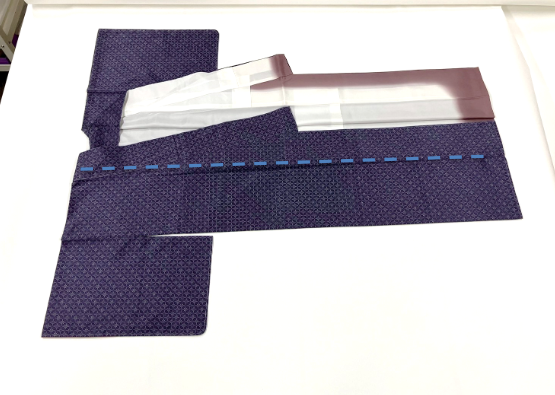

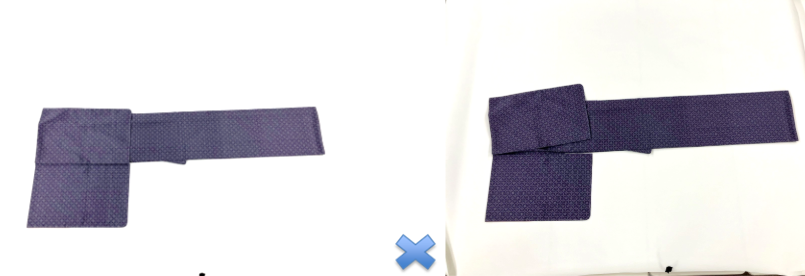

ステップ4:【最重要ポイント】衿(えり)のたたみ方

衿のたたみ方は本だたみの中で最も重要で、かつ最も技術を要する部分です。衿の処理が美しくできるかどうかで、全体の仕上がりが決まると言っても過言ではありません。

まず、衿を折り目に沿って内側に折り込みます。きれいな三角形を作るイメージです。

衿を内側に折り込んだ後は、左右の衿を重ねて端と端を軽く引っ張り伸ばします。

左右が対称に重なり合っているか、シワがないかを丁寧に確認します。

ステップ5:袖を身頃の上に折り返す

ステップ3で合わせた両袖を、身頃の上に向かって折り返します。この時、袖の長さに応じて調整が必要になります。振袖のように袖が長い場合は、袖を2つ折りにしてから身頃の上に置きます。

折り返した袖が身頃からはみ出さないよう、全体のバランスを確認してください。袖が大きくはみ出していると、次のステップできれいにたためません。

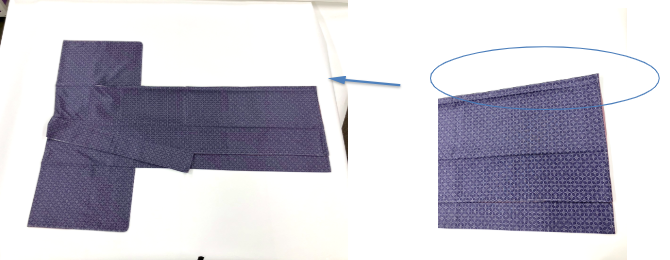

ステップ6:裾から半分に折りたたむ

着物全体を裾から半分の位置で折りたたみます。折り目の位置は着物の丈の中央になるよう一般的な着物の場合、衿の先端部分の位置が目安になります。

この段階では、これまでの作業で整えた形が崩れないよう、ゆっくりと丁寧に折りたたんでください。特に衿の部分や袖の重なり具合に注意を払い、ずれが生じた場合は軽く調整します。

折りたたんだ後、全体の形を確認し、左右のバランスが取れているかをチェックします。この時点で大きなゆがみがある場合は、無理に次のステップに進まず、必要に応じて前の工程に戻って修正してください。

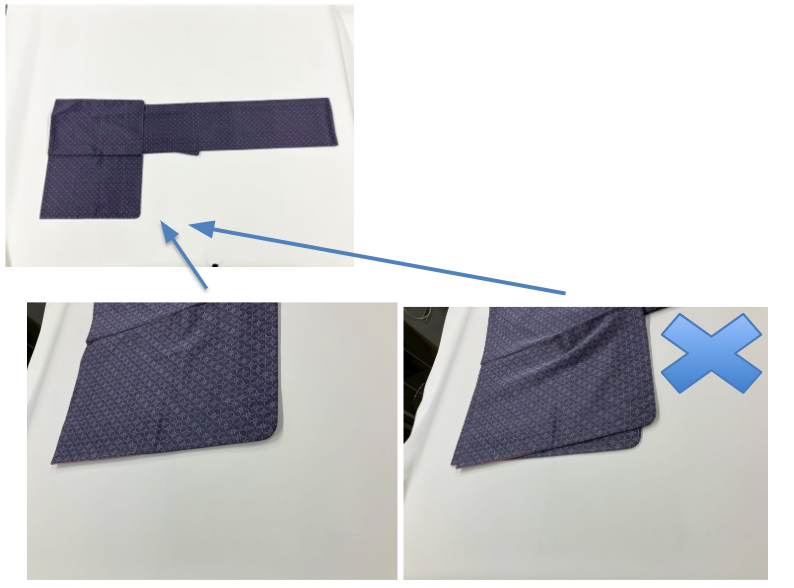

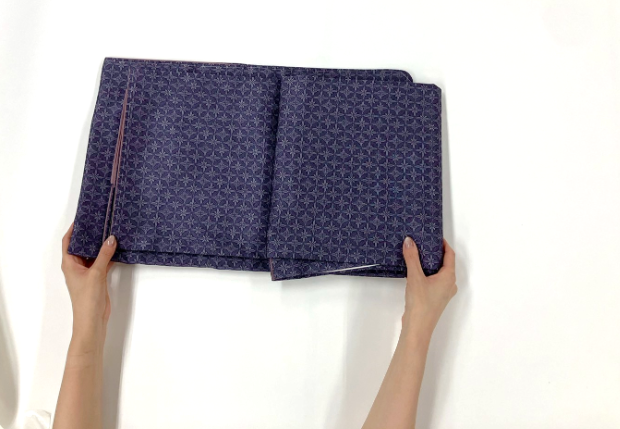

ステップ7:一度返し、右袖を折りたたむ

ステップ6で半分にした着物を、向こう側に返し右袖を重ねます。このときに持つ箇所が重要です。袖付けと振りを両手で持ちましょう。

そして再度着物全体を返し、元に戻して完成です。

最終調整では、全体の形が四角形になるよう、角や辺を丁寧に整えます。特に、袖の部分がはみ出していないか、衿がきれいに収まっているかを最終確認してください。この段階での細かな調整が、プロ級の仕上がりを左右します。

また、着物の重なり具合も重要なポイントです。厚みが均等になるよう、必要に応じて内部の調整を行ってください。厚みにばらつきがあると、保管時に変なクセやシワがついてしまう可能性があります。

ステップ8:完成!たとう紙へのしまい方

本だたみが完成したら、速やかにたとう紙に納めましょう。たとう紙は着物専用の保管用品で、適度な通気性を保ちながら、湿気やホコリから着物を守ってくれます。

たとう紙への収納方法は、まず着物を右側を内に折り返して(表地が内側になるように)たとう紙の左側に置きます。下の袖が折れていないか確認をします。

この時、たとう紙の端から着物がはみ出さないよう、サイズを確認してください。着物の上に薄紙(たとう紙に付属している薄い和紙)をかけて、最後にたとう紙を閉じます。

たたみ終わった後が肝心!着物を美しく保管する方法

正しいたたみ方をマスターした後は、適切な保管方法を実践することで、着物の美しさを長期間維持できます。保管環境と方法が着物の寿命を大きく左右するため、この段階も非常に重要です。

たとう紙の役割と正しい入れ方

たとう紙は着物専用の保管用品で、通気性を保ちながら湿気や汚れから着物を守る重要な役割を果たします。和紙製のたとう紙は適度な湿度調整機能があり、着物の保管に最適な環境を作り出します。

たとう紙は消耗品ですので、2~3年を目安に新しいものに交換することをお勧めします。紙が変色したり、カビ臭いにおいがしたり、破れが生じた場合は早めに交換してください。また、年に1~2回は虫干しを行い、その際にたとう紙の状態も確認することで、大切な着物を長く美しく保つことができます。

保管場所の選び方と注意点

着物の保管場所として最も適しているのは、温度・湿度が安定していて、直射日光が当たらない場所です。具体的には、寝室のクローゼット、押し入れの中段、専用の桐箪笥などが理想的です。

避けるべき場所として、屋根裏や地下室、外気の影響を受けやすい場所があります。これらの場所は温度変化が激しく、湿度も不安定になりやすいため、着物の劣化を早める原因となります。たとえば、夏場の屋根裏は50度を超えることがあり、このような高温環境では生地が変質してしまう可能性があります。

また、床に直接置くことは絶対に避けてください。床からの湿気は予想以上に多く、カビや虫害の原因となります。保管の際は、必ずすのこや専用の台を使用して、床から10cm以上離すことが重要です。

防虫剤・乾燥剤の上手な使い方

着物の保管において、防虫剤と除湿剤は必須アイテムです。ただし、使用方法を間違えると着物に悪影響を与える可能性があるため、正しい知識を身につけることが重要です。

防虫剤の選び方では、天然由来の成分を使用したものを選ぶことをお勧めします。従来のナフタリンや樟脳は効果が高い反面、においが移ったり、化学反応を起こしたりする可能性があります。現在は、着物専用の防虫剤も市販されており、これらは着物への影響を最小限に抑えて作られています。

除湿剤については、シリカゲル系のものを選択してください。石灰系の除湿剤は湿気を吸収する際に発熱することがあり、着物には適しません。除湿剤の設置場所は、たとう紙の近くに置きますが、直接着物に触れないよう注意してください。

防虫剤・除湿剤の交換時期は、季節の変わり目に合わせて年2回行うことが理想的です。特に梅雨明けと秋の衣替えの時期は、保管環境を見直す良い機会です。この時に着物の状態も合わせて確認し、必要に応じて専門店でのメンテナンスを検討してください。

なお、天日干しで再利用できるタイプの保存剤も販売されていますので、着物専門店で相談してみることをお勧めします。経済的で環境にも優しく、長期的な着物保管に役立ちます。

正しいたたみ方をマスターして大切な着物を永く愛用しましょう

着物の正しいたたみ方は、日本の美しい伝統を次世代に受け継ぐための大切な技術です。この記事でご紹介した本だたみの方法をマスターすることで、どなたでも着物を美しく保管できるようになります。

最初は時間がかかるかもしれませんが、練習を重ねることで必ず上達します。大切なのは、急がず丁寧に、着物への愛情を込めて作業することです。正しい方法で管理された着物は、何十年も美しい状態を保ち、特別な日の装いとして私たちを輝かせてくれます。

また、着物のたたみ方は、単なる保管技術以上の意味を持ちます。着物に込められた職人の技術や文化的価値を理解し、大切に扱う心を育むことにもつながります。母から娘へ、祖母から孫へと受け継がれる着物が、正しい方法で管理されることで、家族の絆と伝統の継承も実現できるのです。

今回学んだ技術を実践し、あなたの大切な着物を末永く美しく保ち、特別な日の装いとして活用していただければと思います。着物との素晴らしい時間が、これからも続いていくことを願っています。