世界三大織物「大島紬」の魅力に迫る

南国の島で生まれ、世界に誇る美しさを持つ織物があります。鹿児島県奄美大島を中心に作られる「大島紬」は、ペルシャ絨毯、ゴブラン織りと並んで世界三大織物の一つに数えられる、日本が誇る伝統工芸品です。その精緻な技術と独特の美しさは、一度目にした者の心を深く捉えて離しません。

歴史に刻まれた美の軌跡

大島紬の歴史は古く、その起源は7世紀頃まで遡るとされています。奄美大島の温暖な気候と豊かな自然環境が、この特別な織物を育んできました。特に注目すべきは、島に自生するテーチ木(車輪梅)と、島の土壌に含まれる鉄分豊富な泥を活用した独特の染色技法です。

江戸時代には薩摩藩の専売品として扱われ、その希少性と美しさから「着物の王様」とも呼ばれるようになりました。明治時代以降は技術革新が進み、より精密で美しい絣模様の表現が可能になり、全国にその名が知れ渡るようになりました。昭和に入ると、その芸術性の高さが世界的に認められ、現在の「世界三大織物」という地位を確立したのです。

三つの産地が育む伝統

現在、本場大島紬は主に三つの地域で生産されており、それぞれが独自の特色と伝統を持っています。

奄美大島(鹿児島県奄美市)

大島紬発祥の地である奄美大島は、最も伝統的な製法を守り続けている産地です。島特有のテーチ木と鉄分豊富な泥を使った古代染色純泥染が行えるのは、世界でもこの地域だけです。奄美大島産の大島紬は原則として手織りで製作され、「地球印」の登録商標が貼付されます。島の自然環境そのものが染色工程に不可欠であり、他の地域では決して再現できない独特の色合いを生み出しています。

鹿児島市(鹿児島県)

本土の鹿児島市では、奄美大島から技術が伝承され、手織りと機械織りの両方で大島紬が製作されています。「旗印」の登録商標で識別される鹿児島市産の大島紬は、生産量が最も多く、様々な技法や柄の開発が活発に行われています。機械織りの技術も発達しており、伝統的な技法を現代技術と融合させた製品作りが特徴です。

都城市(宮崎県)

宮崎県都城市は大島紬の産地としては比較的新しく、生産量は少ないものの独自の技術発達を遂げています。「鶴印」の登録商標で識別され、手織りの本場大島紬として高い品質を維持しています。都城産の大島紬は希少性が高く、コレクターの間でも珍重されています。

これら三つの産地はそれぞれ異なる歴史と特色を持ちながらも、すべて経済産業大臣指定の伝統的工芸品として認定されており、厳格な品質基準のもとで製作されています。産地の違いは単なる地理的な区分ではなく、それぞれの自然環境、歴史、技術の蓄積が生み出す、まさに「地域ブランド」としての価値を持っているのです。

なお、「村山大島紬」(東京都武蔵村山市産)は名称が似ていますが、製法や工程が異なる別の織物であり、本場大島紬とは区別されています。

自然が生み出す神秘の色彩

大島紬の最大の特徴は、何と言ってもその独特の染色技法にあります。テーチ木の煮汁で染めた絹糸を、奄美大島特有の鉄分を多く含む泥の中で揉み込む「泥染め」は、他では決して再現できない深い色合いを生み出します。

この工程は実に80回以上も繰り返されることがあります。テーチ木に含まれるタンニンと泥の鉄分が反応することで生まれる色は、単なる茶色や黒ではなく、光の当たり方によって微妙に表情を変える奥深い色調を持ちます。この色彩は人工的には決して作り出すことができない、まさに自然の恵みそのものなのです。

職人たちは長年の経験により、季節や天候、さらには泥田の状態まで見極めながら、最適な染色を行います。同じ工程を踏んでも、わずかな条件の違いで色合いが変わるため、一反一反が唯一無二の表情を持つことになります。

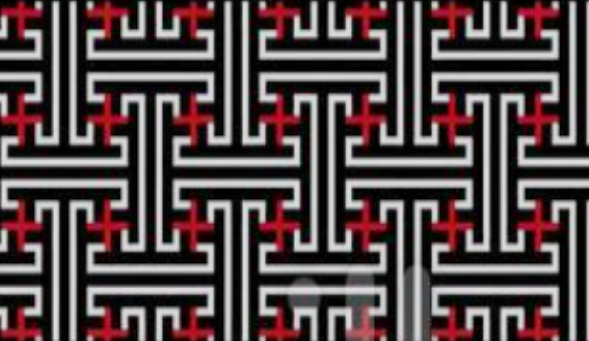

精緻を極める絣技術

大島紬のもう一つの特徴は、極めて精密な絣(かすり)技術です。絣とは、あらかじめ糸の段階で模様に合わせて部分的に染め分け、それを織り上げることで模様を表現する技法です。大島紬の絣は「経緯絣(たてよこがすり)」と呼ばれ、縦糸と横糸の両方に絣を施すことで、より複雑で美しい模様を作り出しています。

この技術の精密さは驚異的で、1センチ四方に20本以上の絣糸が配置されることもあります。職人は設計図に基づいて、一本一本の糸がどの位置でどの色になるべきかを計算し、寸分の狂いもなく染め分けていきます。そして織りの段階では、これらの絣糸を正確に合わせながら織り進めることで、まるで絵画のような美しい模様が現れます。

代表的な柄には、自然をモチーフにした「龍郷柄」「秋名バラ」などがあります。

龍郷柄

龍郷柄は、ハブの背模様と奄美に自生する蘇鉄の葉と実をモチーフにした伝統的な柄です。これらは奄美大島の自然環境を象徴する要素であり、島の豊かな生態系への敬意が込められています。江戸末期に薩摩藩から「奄美大島らしい大島紬を献上せよ」との命が下り、図案師が月夜に庭を眺めていた時に金ハブが月の光で背模様をキラキラと輝かせながら青々とした蘇鉄の葉に乗り移ろうとしたその一瞬の神秘的な美しさを図案化したのが始まりとされています。

秋名バラ柄

秋名バラ柄は、竹で編んだ籠をモチーフにした柄です。この「バラ」は奄美の方言で「サンバラ」と呼ばれる籠のことを指しており、島民の日常生活に欠かせない道具から生まれた意匠です。実用的な美しさと島の暮らしの知恵が表現されています。

それぞれに深い意味が込められており、着る人の願いや季節感を表現しています。近年では伝統的な柄に加え、現代的なデザインを取り入れた新しい柄も開発されており、古典美と現代感覚の融合が図られています。

匠の技が織りなす工程

大島紬の製作工程は実に30以上に及び、そのすべてが熟練した職人の手作業により行われます。まず設計図の作成から始まり、糸の準備、染色、絣作り、織り、仕上げまで、一反を完成させるのに半年から1年、複雑な柄の場合は2年以上かかることもあります。

特に重要なのが「締機(しめばた)」という工程です。これは絣糸を作るために、設計図に従って糸を一定の間隔で括る作業です。この括りの精度が、最終的な模様の美しさを左右します。熟練した職人でも一日に数十センチしか進まないという、極めて根気のいる作業です。

織りの工程でも高度な技術が要求されます。絣糸を正確に合わせながら織り進めるには、長年の経験と集中力が必要です。わずかなずれも許されないため、職人は一本一本の糸に神経を集中させ、丁寧に織り上げていきます。

品質へのこだわりと証明

大島紬の品質は「マルキ」という独特の単位で表されます。これは絣糸の細かさを示すもので、数字が大きいほど細かく、高級とされます。一般的には5マルキから始まり、7マルキ、9マルキ、12マルキ、そして最高級の15マルキまであります。15マルキともなると、虫眼鏡でなければ絣の境界が見えないほどの精密さです。

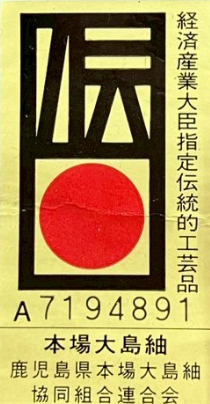

本場大島紬の品質保証において最も重要な役割を果たすのが証紙制度です。正確には産地を証明する「登録商標」と呼ばれ、産地ごとの規定基準を満たし、厳しい検査に合格した大島紬の反物にのみ貼付されます。

産地による証紙の区分 “本場大島紬”と認定された織物には、必ず「旗印」「地球印」「鶴印」のいずれか一つが貼られています。これは各産地の協同組合が独自に発行している産地証明です。

鹿児島市産:「旗印」(旗のマーク)

奄美大島産:「地球印」(地球のマーク)

都城産:「鶴印」(鶴のマーク)

手織りと機械織りの区別 さらに、製法によっても証紙が異なります。手織りの本場大島紬には経済産業省認可の「伝統的工芸品マーク」が併せて貼付されます。一方、機械織りには伝統的工芸品マークは付かず、代わりに各産地の工業組合による別のマークが貼られます。

染色による証明

大島紬は染色方法によって厳格に分類され、それぞれに対応する染め証紙が発行されます。

古代染色純泥染

テーチ木のみを使用した完全な天然染料による染色方法(専用の草木泥染証紙が貼付)

藍泥染め

蓼藍や琉球藍と泥染めを組み合わせた染色方法(現在は生産量が少なく貴重)

色泥染め

泥染めを基本としながら一部に化学染料を用いた染色方法

草木泥染め

テーチ木以外の草木を使用した泥染め(専用の草木泥染証紙が貼付)

白大島

地色を染めず、絣糸のみに染色を施した製品

草木染大島

植物染料のみを使用した天然染料による染色方法

色大島

化学染料による現代的な色合いを可能にする染色方法

これらの染色による分類は、製品の価値や特性を明確に示すものであり、購入者が求める品質や特徴を正確に判断できるよう配慮されています。特に古代染色純泥染は、奄美大島の自然環境でのみ可能な染色方法として、最も高く評価されています。

検査の厳格性

各産地の組合にいる大島紬検査技師により、原料の検査、長さや重さの検査、染色の検査、絣の検査、傷や汚れなどの検査、そして「風合い」などを総合的に検査します。検査に合格した製品にのみ合格印が押され、正真正銘の本場大島紬として販売されます。

この厳格な証紙制度により、消費者は安心して本物の大島紬を購入することができ、同時に伝統工芸品としての価値と品質が守られているのです。

さらに、職人の技術レベルも段階的に認定される制度があり、最高位の「伝統工芸士」の称号を得るには、長年の修行と厳しい試験をクリアする必要があります。このような制度により、技術の継承と品質の維持が図られています。

現代における価値と意義

現代において大島紬は、単なる衣服を超えた文化的価値を持つ存在となっています。一反数百万円という高価格にも関わらず、その芸術性と希少性を理解する愛好家からの需要は根強いものがあります。特に海外では、日本文化の象徴として高く評価されており、コレクターの間で珍重されています。

また、大島紬は着物としてだけでなく、現代的なファッションアイテムへの応用も進んでいます。ストールやバッグ、インテリア用品など、様々な形で現代生活に取り入れられています。これにより、若い世代にも大島紬の美しさを知ってもらう機会が増えています。

直面する課題と取り組み

しかし、大島紬を取り巻く環境は決して楽観的ではありません。最大の課題は後継者不足です。技術習得に長期間を要し、また市場規模の縮小により、若い職人志望者が減少しています。現在、伝統工芸士の平均年齢は70歳を超えており、技術継承は急務となっています。

この状況を受けて、行政や業界団体では様々な取り組みを行っています。職人養成のための奨学金制度や、技術習得期間中の生活支援制度などが整備されています。また、学校教育での紹介や体験学習の機会を増やし、若い世代の関心を引く努力も続けられています。

原材料の確保も課題の一つです。テーチ木の安定供給や、良質な絹糸の確保は、品質維持のために不可欠です。気候変動による影響も懸念されており、持続可能な生産体制の構築が求められています。

未来への展望

このような課題を抱えながらも、大島紬の未来に向けた取り組みは着実に進んでいます。技術のデジタル化により、設計図の作成や絣の計算が効率化され、若い職人でも比較的短期間で技術を習得できるようになってきています。

また、海外市場の開拓も積極的に行われています。パリやニューヨークでの展示会出展、海外の著名デザイナーとのコラボレーションなど、国際的な認知度向上に努めています。これにより、世界中の人々に大島紬の美しさを知ってもらう機会が増えています。

さらに、観光資源としての活用も進んでいます。奄美大島では製作工程を見学できる施設や、実際に染色体験ができるプログラムが充実しており、多くの観光客が訪れています。これにより、大島紬の認知度向上と同時に、地域経済の活性化にも貢献しています。

受け継がれる美の遺産

世界三大織物の一つとして認められる大島紬は、日本が世界に誇る文化遺産です。その美しさは単に視覚的なものではなく、自然との調和、職人の技術、そして長い歴史の中で培われた精神性が込められた、総合的な芸術作品なのです。

一反の大島紬には、テーチ木を育てた自然の恵み、泥田を維持してきた島の人々の努力、そして何より、技術を磨き続けてきた職人たちの魂が込められています。それは単なる織物を超えた、人間と自然が創り出した奇跡的な美の結晶と言えるでしょう。

現代においても変わることのない大島紬の価値は、効率性や大量生産が重視される時代にあって、手作りの温かみと職人技の尊さを教えてくれます。一つ一つ丁寧に作り上げられた大島紬を身にまとうとき、私たちは数百年にわたって受け継がれてきた美の遺産を纏うのです。

大島紬の魅力は、その美しさだけでなく、それを作り出す人々の情熱と技術、そしてそれを支える地域の文化全体にあります。この貴重な伝統を次世代に確実に継承していくことは、私たち現代人の責任でもあります。世界三大織物の一つとして輝く大島紬が、これからも多くの人々の心を魅了し続けることを願ってやみません。