着物の柄の意味 種類と由来を解説

着物の美しさを語る上で欠かせないのが、その多彩な「柄」です。日本の着物に施される文様は、単なる装飾ではありません。それぞれに深い意味が込められ、長い歴史の中で受け継がれてきた日本人の美意識や価値観が表現されています。本コラムでは、着物の代表的な柄について、その意味と由来を詳しく解説いたします。

着物の柄に込められた想い

着物の柄は、着る人の願いや季節への敬意、人生の節目を祝う気持ちなど、さまざまな想いを表現する手段として発展してきました。平安時代の貴族文化から江戸時代の町人文化まで、時代ごとに流行や好みは変化しましたが、自然への畏敬の念や縁起を担ぐ心は変わることなく、現代の着物にも受け継がれています。

着物の柄を選ぶ際には、その意味を知ることで、より深く着物の世界を楽しむことができます。お祝いの席には吉祥文様を、茶会には風雅な自然の柄をと、場面に応じて柄を選ぶことも、着物を着る楽しみのひとつです。

季節の柄と「先取り」の美学

着物の世界で特に重要なのが「季節の柄」です。日本には四季折々の美しさがあり、着物の柄も季節を映し出します。桜、紅葉、雪輪、菖蒲など、季節を代表する文様が数多く存在します。

ここで大切なのが、季節の柄は季節を先取りして使用するという着物の粋な習わしです。例えば、桜の柄は桜が満開になる直前、3月初旬から中旬に着用するのが粋とされています。満開の桜を見ながら桜柄の着物を着ることは「後追い」となり、風情に欠けるとされてきました。

この「先取り」の精神は、季節の移ろいに敏感で、来るべき季節への期待を表現する日本人の美意識の表れです。梅は1月から2月、藤は4月、紫陽花は5月、朝顔は6月から7月というように、実際の開花時期よりも少し前から着用することで、季節への想いを表現します。

ただし、松竹梅、菊、御所車など、通年使用できる「通年柄」も存在しますので、季節を問わず楽しめる柄もあることを覚えておくと便利です。

また、季節を感じる柄であっても例えば春の桜と秋の紅葉など、一緒に描くことで通年楽しむことができるように考えられているものも多いです。

吉祥文様 ― 「幸せを呼ぶ縁起の良い柄」

松竹梅(しょうちくばい)

「歳寒三友」とも呼ばれ、冬の寒さに耐える強さから、慶事全般に用いられる代表的な吉祥文様です。松は常緑樹として不老長寿、竹は真っすぐ伸びる姿から子孫繁栄と誠実さ、梅は厳寒に咲くことから気高さと忍耐を象徴します。これら三つを組み合わせた柄は、通年使用でき、格式の高い着物に好んで用いられます。

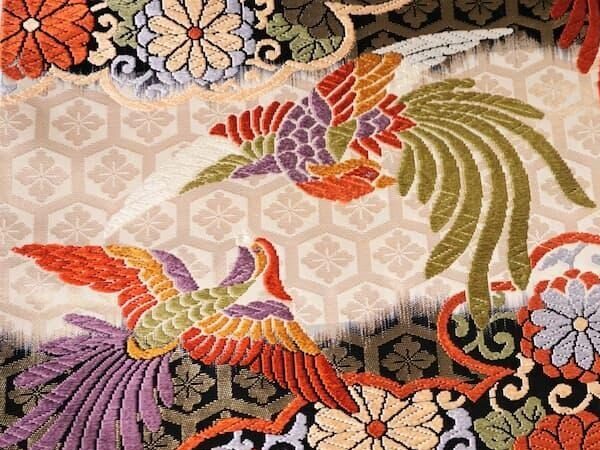

鳳凰(ほうおう)

中国の想像上の霊鳥で、聖天子の出現を知らせる瑞鳥とされています。皇室との結びつきが深く、最高位の格式を持つ柄です。雄を「鳳」、雌を「凰」と呼び、夫婦和合の象徴でもあります。平和な世を治める帝王のしるしとされ、格式の高い訪問着や留袖に用いられます。

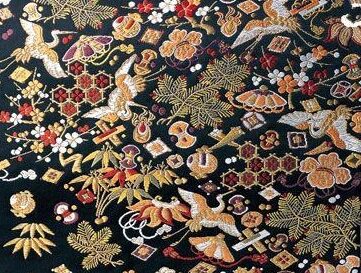

宝尽くし(たからづくし)

打ち出の小槌、巻物、宝珠、隠れ蓑、宝鑰など、縁起の良い宝物を集めた文様です。富貴繁栄を願う意味が込められ、お祝いの席や子どもの着物に多く用いられます。七福神が持つ宝物を描いたもので、江戸時代に庶民の間で大流行しました。

宝船(たからぶね)

米俵や宝珠などの宝物を積んだ帆掛け船を文様化したもの。昔は正月二日の夜に、縁起のよい夢を見るために、宝船の絵を枕の下に敷いて寝る習慣もありました。

植物文様 ―「四季を彩る自然の美」

桜(さくら)

桜は日本の国花として最も愛される花のひとつです。美しさと儚さを併せ持ち、潔さや新しい始まりの象徴とされています。桜の柄は卒業式や入学式などの春の慶事にふさわしく、平安時代の貴族文化から現代まで、着物の文様として最も人気があります。

また、桜は日本の「国花」であることから、通年を通して着物に用いられることも多いです。ただし、花びらのみの柄が基本となります。桜の木や枝が描かれている場合は季節の柄として扱われるため、春に着用するのが適切です。

なお、お茶などのお稽古ごとの際には、花びらのみの柄であっても季節を選んで着用することをおすすめします。

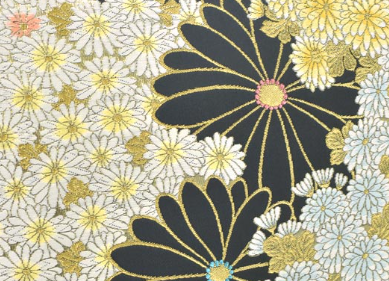

菊(きく)

皇室の紋章としても知られ、格式の高い花です。長寿や高貴さを象徴し、邪気を払う力があるとされてきました。奈良時代に中国から伝来し、重陽の節句では菊酒を飲んで長寿を願う習慣がありました。秋の代表的な花ですが、格式の高さから通年使用できる柄としても扱われます。

牡丹(ぼたん)

「花の王」と称され、富貴や幸福を象徴する格式高い花です。中国では皇帝を表す花とされ、日本でも平安時代から珍重されてきました。豪華で艶やかな姿から、春の訪問着や振袖によく用いられます。芍薬と組み合わせた「牡丹芍薬文様」も人気です。

桐(きり)

中国では鳳凰が住むといい、尊ばれた木です。日本でも菊とともに皇室の紋とされてきた格調ある文様で、祝儀のきものや袋帯に用いられます。

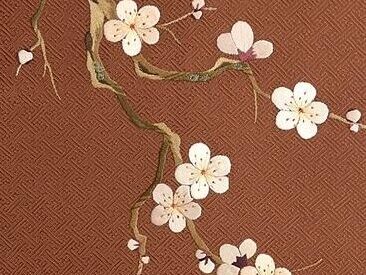

梅(うめ)

早春に咲く梅は、厳しい寒さに耐えて花を咲かせることから、気高さと忍耐の象徴とされます。学問の神様・菅原道真との関連も深く、知性や教養を表す花としても知られています。

自然・風景文様 ―「風流を極める自然の造形」

流水(りゅうすい)

途切れることなく流れる水は、生命力や永遠性を象徴します。曲線的な流れの表現は、動きと優雅さを着物に与えます。他の文様と組み合わせやすく、四季を問わず使える便利な柄です。

波(なみ)・青海波(せいがいは)

繰り返し寄せる波は、永遠性や生命力を象徴します。「青海波文様」は特に有名で、無限に広がる波の連続が幸せの広がりを表現します。力強さと優美さを併せ持つ柄です。

雲取り(くもどり)

雲は雨を呼び大地を潤し、作物豊穣のシンボルとされてきました。また、雲によってもたされた雨が人の足を止めて軒先に客を呼び込む商売繁盛の神と昔から言われています。着物の意匠としての雲取りは、その形の内側に季節の花や動物など多彩な図柄を配するのが特徴です。

雪輪(ゆきわ)

雪の結晶を六弁の丸い花のように表した文様。大きな6つのくぼみが特徴で、その中に季節の草花や幾何学模様などを詰めたものも多く見られます。

雪がたくさん降った年は、春の豊富な雪解け水が野山を充分に潤し、秋には豊かな実りを与えてくれます。そのため、豊作をもたらす「五穀の精」と呼ばれています。

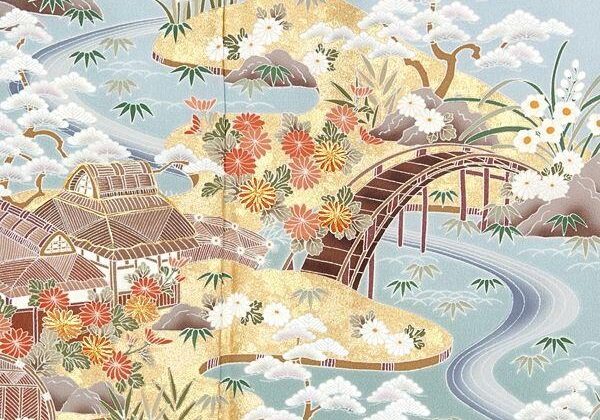

茶屋辻(ちゃやつじ)

江戸時代に生まれた風景模様の一つで、麻地に水辺の風景や橋、家屋、樹木、草花などのモチーフが配されています。もとは江戸時代の上級武家の女性が正装に用いたもので、夏の麻の小袖に藍染で描いたといわれています。

幾何学文様 ― 「洗練されたデザイン」

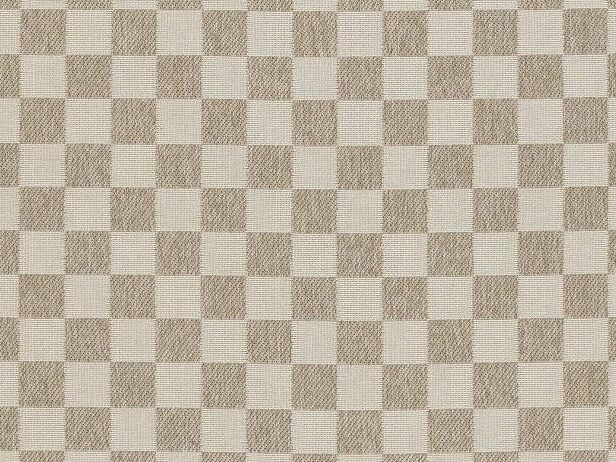

市松(いちまつ)

正方形を交互に配置したシンプルな格子柄で、「途切れることなく続く」ことから子孫繁栄の意味があります。江戸時代の歌舞伎役者・佐野川市松が愛用したことから、この名がつきました。モダンで洗練された印象を与え、現代でも人気の高い柄です。

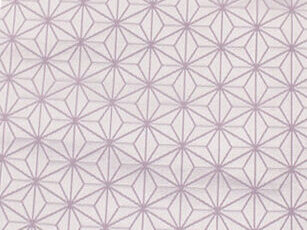

麻の葉(あさのは)

六角形を基調とした幾何学文様で、麻が真っすぐ強く育つことから、子どもの健やかな成長を願う意味があります。産着や子ども着物の定番柄として、江戸時代から愛用されています。シンプルながら華やかさもあり、大人の着物にも使われます。

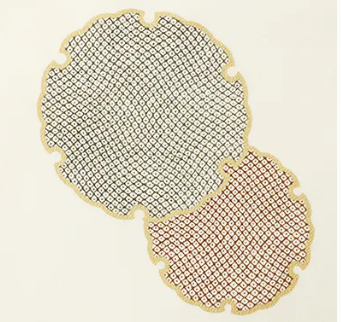

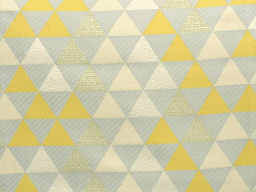

鱗(うろこ)

正三角形、または二等辺三角形を連続して並べた文様。三角形が連なる様子を魚や蛇の鱗に見立てて、この名がつきました。厄除けの図柄として身に着ける風習も。

亀甲(きっこう)

亀の甲羅に見立てた六角形の文様で、長寿と健康を願う意味があります。古代から魔除けの力があるとされ、格式の高い柄として扱われてきました。規則正しい幾何学模様が知的で洗練された印象を与えます。

動物の文様 ― 「生き物が象徴する幸いと力」

鶴(つる)

「鶴は千年」という言葉の通り、長寿の象徴として最も格式高い吉祥文様のひとつです。結婚式の留袖や祝い着によく用いられ、夫婦円満や長寿を願う意味が込められています。平安時代から貴族の装束に使われ、江戸時代には武家の婚礼衣装の定番となりました。優雅な姿が気品を表すことから、格式の高い場面で好まれます。

亀(かめ)

「亀は万年」と言われ、鶴と並んで長寿を象徴します。六角形の甲羅の文様は「亀甲文様」として独立した幾何学文様としても使われ、魔除けの意味も持ちます。中国から伝来した吉祥文様で、不老長寿への願いが込められています。

蝶(ちょう)

さなぎから美しい姿に変身することから、成長や変化、不死不滅を象徴します。また、花から花へ飛ぶ姿から、社交性や華やかさも表現します。平安時代の貴族の装束にも用いられた、優雅で女性らしい柄です。

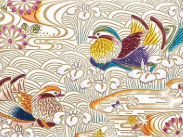

鴛鴦(おしどり)

姿と羽が美しく、雌雄が仲むつまじいところから、夫婦和合の吉祥文様に。結婚衣装、礼服のきものや帯によく使われます。

兎(うさぎ)

兎には、飛躍と子孫繁栄という二つの縁起の良い意味が込められています。

兎の最も特徴的な動きは、後ろ足で力強く地面を蹴って跳ねる姿です。この躍動的な跳躍から、運気上昇や立身出世といった吉祥の意味が生まれました。前へ前へと跳ね上がる兎の姿は、未来への希望と可能性を表現しており、新しい門出を迎える方の装いにふさわしい柄とされています。

また、兎は一度に多くの子を産む動物として知られ、この多産という特性から子宝や子孫繁栄を願う意味も持っています。

有職文様 ―「平安の雅を受け継ぐ伝統美」

七宝(しっぽう)

円形が無限に連鎖する文様で、「七宝」は仏教の七つの宝を意味します。円満や調和、ご縁などの願いが込められています。また人と人の関係が無限につながっていく、さらには子孫繁栄で家が大きくなっていくという意味もこめられています。

立涌(たてわく)

波状の曲線が向かい合い、対称的に繰り返す形。ふくらみに菊や桐などを配した図柄も。有職文様のひとつで格式が高い文様です。

花菱(はなびし)

菱形の中に4枚の花びらを描いた優しい雰囲気の文様が花菱文です。平安時代から上流の人々にしか利用許可がおりていなかったために、高貴や上品という意味が込められています。中央の十字形の花文の周囲を、二つ一組の藤文四組で囲んで構成。格調ある代表的な文様で、現在も帯などに用いられています。

正倉院文様 ―「シルクロードが運んだ華麗な意匠」

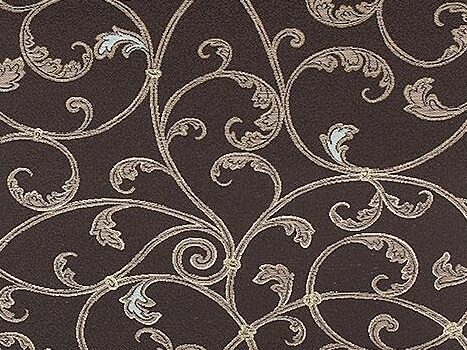

唐草(からくさ)

蔓草がからみ合って曲線を描いていく文様で、草のほか花や果実をあしらったものも見られます。中国伝来ですが、もとはギリシャやローマの連続文様から発展したとの説もあります。

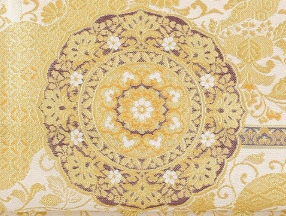

宝相華(ほうそうげ)

インドから中国の唐を経て、天平の頃に伝来された空想の花。牡丹や芍薬、芙蓉などの美しい花の部分だけを組み合わせたものともいわれます。仏教の装飾にも用いられています。

名物裂文様 ―「茶人が愛した舶来の名品」

荒磯(あらいそ)

波間を踊る鯉の姿を表現した文様で、「あらいそ」とも読みます。名物裂では金襴、銀蘭、緞子などに織りだされ、中国明代の作と伝えられています。岩や千鳥、松などを組み合わせたものも。

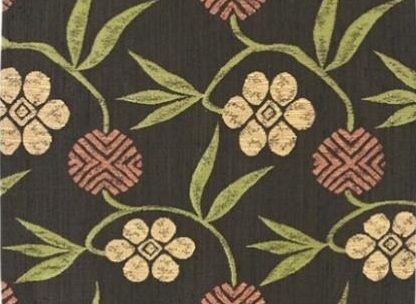

笹蔓緞子(ささづるどんす)

中国の明から伝えられたとされる名物裂。笹の枝葉と六弁花、やや楕円形の松毬を蔓の形にした文様です。笹は竹と同じように清楚で格のある意匠で、主に小紋柄のきものや帯に用いられます。

牡丹唐草(ぼたんからくさ)

大輪の牡丹を唐草状にあしらうことで、空間を隙間なく埋めた文様。牡丹は奈良時代に中国からもたらされ、さまざまに文様化されて現代に伝えられています。和装の定番文様の一つです。

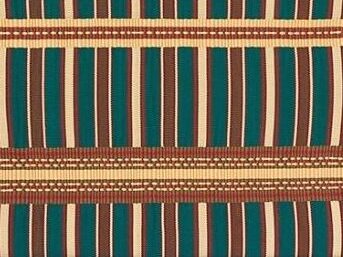

吉野間道(よしのかんとう)

細い縞に囲まれた太い縞と、横に織りだされた真田紐状の浮き織りが立体的な独特の文様。京都の豪商で茶人の灰屋紹益が島原の名妓、吉野太夫に贈った裂と伝えられ、それが名前の由来です。

器物文様 ―「暮らしの道具を映す美」

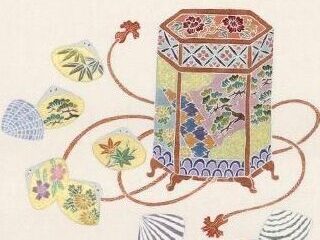

貝桶(かいおけ)

貝合わせは上流階級の女子の遊びの一つ。その貝を入れる美しい器を貝桶といいます。貝桶は六角形か八角形の筒型で、脚付き。表面には雅な蒔絵が施され、朱色の房付きの紐で結ばれています。

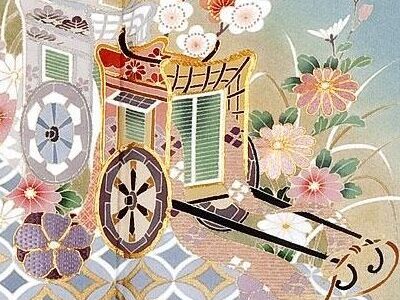

御所車(ごしょぐるま)

平安時代に貴族が乗っていた牛車を文様化したもので、源氏車ともいう。雅な吉祥文様であり、婚礼衣装などに用いられます。

源氏香(げんじこう)

香道で『源氏物語』五十四帖にちなんだ組香「源氏香」に使う符号を文様化したもの。多様な形があります。

まとめ ― 柄で楽しむ着物の世界

着物の柄は、それぞれに深い意味と長い歴史を持っています。季節の移ろいを先取りして楽しむ日本人の繊細な感性、長寿や繁栄を願う心、自然への畏敬の念など、柄を通じて日本文化の豊かさに触れることができます。

着物を選ぶ際には、その柄の意味を知ることで、より深く着物の世界を楽しむことができます。お祝いの席には吉祥文様を、カジュアルな場面には自由な柄を、季節の変わり目には先取りした季節の柄をと、TPOに合わせて柄を選ぶことも着物を着る楽しみのひとつです。

また、現代では伝統的な柄を現代風にアレンジしたデザインも多く見られます。古典柄の意味を理解した上で、自分らしいスタイルで着物を楽しむことが、着物文化を次世代へ繋ぐことにもなるでしょう。

着物の柄一つひとつに込められた先人の想いを感じながら、あなたも着物の奥深い世界を楽しんでみてはいかがでしょうか。柄の意味を知ることで、着物がより一層特別なものになるはずです。