加賀友禅の特徴と歴史

加賀友禅は、石川県金沢市で500年以上の歴史を誇る日本を代表する染物技法です。武家文化の気品と自然美が融合した独特の美しさを持ち、京友禅、東京友禅と並ぶ日本三大友禅の一つとして知られています。本記事では、加賀友禅の歴史的背景から、他の友禅との違い、職人技が光る制作工程、そして実際に金沢で体験できる施設まで詳しくご紹介します。着物に興味のある方はもちろん、日本の伝統工芸の奥深さを知りたい方にもおすすめの内容です。

加賀友禅とは?武家文化から生まれた優美な染物

加賀友禅は、石川県金沢市を中心に発展してきた手描き染めの着物で、国の伝統的工芸品にも指定されている格式高い染物です。その最大の魅力は、加賀百万石の武家文化が育んだ落ち着いた気品と、四季折々の草花を写実的に描く繊細な表現力にあります。

加賀友禅の歴史は約500年前にさかのぼりますが、現在の技法が確立されたのは江戸時代中期のこと。京都から金沢に移り住んだ染色家・宮崎友禅斎によって、それまでの加賀御国染に新しい技法が加えられ、今日私たちが目にする加賀友禅の姿が完成しました。

この染物の特徴を一言で表すなら「自然への深い観察眼」といえるでしょう。職人たちは実際の草花を丹念に観察し、花びらの質感や葉脈の細部、そして虫食いの跡までも着物の上に再現します。たとえば、牡丹の花びらであれば、中心部から外側に向かって色が淡くなる「外ぼかし」という技法で、花の立体感と奥行きを表現します。このように自然そのものを着物に写し取る姿勢こそが、加賀友禅が長年愛され続けている理由なのです。

また、加賀友禅は一枚の着物を一人の作家が最初から最後まで手がけるという制作スタイルも特徴的です。これは京友禅が分業制を取るのとは対照的で、作家の個性や感性がダイレクトに作品に反映されます。そのため、同じ草花を描いても作家によって表現が異なり、世界に一つだけの作品が生まれるのです。

500年の伝統を紡ぐ加賀友禅の歴史

加賀友禅の歴史は、室町時代から現代まで約500年にわたって続いています。この長い年月の中で、加賀の地に根付いた染色技術は、時代とともに進化を遂げながらも、伝統の技法と美意識を守り続けてきました。ここでは、加賀友禅がどのように誕生し、発展してきたのかを時系列で見ていきましょう。

始まりは「梅染」と呼ばれる加賀御国染

加賀友禅の起源は、室町時代(1450年頃)まで遡ります。当時の加賀地方では「加賀御国染」または「梅染」と呼ばれる独自の染色技法がすでに確立されていました。この技法は、地元で採れる染料を使用し、自然の草花を模様として表現するものでした。

梅染という名称の由来は諸説ありますが、最も有力なのは梅の木から採取した染料を使用していたという説です。また、梅の花をモチーフにした文様が多く用いられていたことから、この名がついたとも言われています。この時代の加賀御国染は、まだ現在の加賀友禅のような華やかさはなく、どちらかというと素朴で実用的な染物でした。

しかし、この加賀御国染こそが、後に加賀友禅として花開く基礎となったのです。特に注目すべきは、すでにこの時代から自然の草花を写実的に描くという加賀友禅の基本精神が存在していたことです。たとえば、当時の染物には四季折々の野の花や、地元の自然風景をモチーフにした作品が多く見られました。この「自然への敬意」という美意識が、後の加賀友禅の核となっていくのです。

創始者・宮崎友禅斎が確立した技法

加賀友禅が現在の姿に生まれ変わったのは、江戸時代中期の元禄年間(1688-1704年)のことです。この転機をもたらしたのが、京都の扇絵師であった宮崎友禅斎という人物でした。

宮崎友禅斎は、もともと京都で「友禅染」という新しい染色技法を確立した有名な絵師でした。彼の描く華やかで優美な模様は京都で大変な人気を博していましたが、ある時期、彼は京都を離れ、加賀の地に移り住んだのです。この移住の理由については諸説ありますが、より自由な創作活動を求めて、あるいは加賀藩からの招聘を受けてという説が有力です。

金沢に移った友禅斎は、既存の加賀御国染の技法に、自身が京都で培った糊防染技法や色彩表現の技術を融合させました。具体的には、糊を使って染料が広がるのを防ぎながら、繊細な輪郭線を描く技法や、多彩な色を使い分けて立体的な表現を生み出す方法などです。

この技法革新によって、それまでの素朴な加賀御国染は、華麗でありながらも品格のある加賀友禅へと生まれ変わりました。友禅斎が持ち込んだ京都の洗練された美意識と、加賀の武家文化が持つ質実剛健な精神が見事に融合し、京友禅とは異なる独自の個性を持つ加賀友禅が誕生したのです。

加賀藩の庇護のもとで独自の発展を遂げる

宮崎友禅斎によって技法が確立された加賀友禅は、その後、加賀藩前田家の手厚い庇護を受けて飛躍的な発展を遂げます。加賀藩は百万石の大藩として知られ、文化芸術を奨励する風土がありました。特に5代藩主・前田綱紀は学問や芸術を積極的に保護し、金沢を「加賀百万石の文化都市」へと育て上げました。

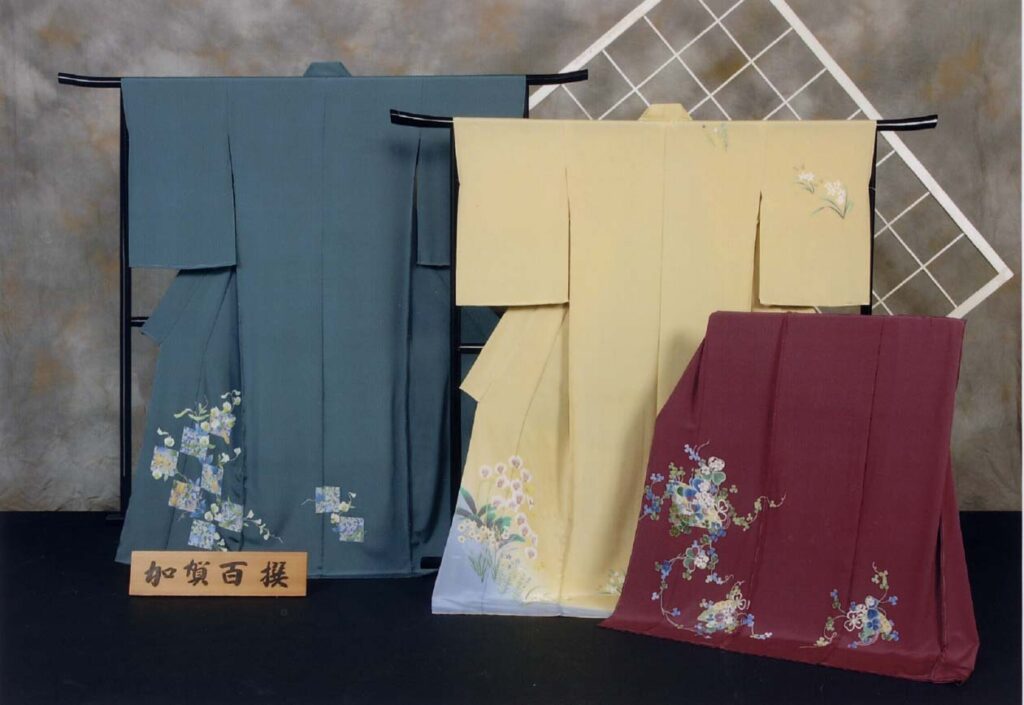

藩の庇護を受けた加賀友禅の職人たちは、御用染師として藩士やその家族のための着物を制作しました。武家社会である加賀藩では、派手すぎず落ち着いた色調が好まれたため、加賀友禅は自然と臙脂(えんじ)・藍・黄土・草緑・古代紫の「加賀五彩」**を基調とした、上品で渋みのある色使いへと洗練されていきました。

また、加賀藩では職人の技術向上のために様々な施策が取られました。たとえば、優れた職人には特別な扶持が与えられ、また他藩への技術流出を防ぐための規制も敷かれました。このような保護政策によって、加賀友禅の技術は門外不出の秘伝として守られ、同時に世代を超えて受け継がれる仕組みが整えられたのです。

明治維新後、藩の庇護が失われると一時期は衰退の危機を迎えましたが、職人たちの努力により技術は守られ続けました。昭和50年(1975年)には国の伝統的工芸品に指定され、現在では石川県の代表的な伝統産業として、年間約1万点もの作品が生み出されています。

一目でわかる加賀友禅の5つの特徴

加賀友禅には、他の友禅や染物とは明確に区別できる独自の特徴があります。加賀五彩と呼ばれる色使い、写実的な草花模様、外ぼかしの技法、虫食いの表現、そして作家の個性が光る一貫制作。これらの特徴が組み合わさることで、加賀友禅ならではの優美で気品ある世界観が生まれるのです。ここでは、それぞれの特徴を詳しく見ていきましょう。

まずは比較!京友禅との違いとは?

加賀友禅を理解する上で、よく比較されるのが京友禅です。どちらも「友禅染」という同じルーツを持ちながら、育まれた文化の違いによって、それぞれ異なる個性を発展させてきました。

京友禅が公家文化の華やかさを反映しているのに対し、加賀友禅は武家文化の落ち着きを体現しています。たとえば、京友禅では金箔や銀箔、刺繍などの装飾技法が多用され、豪華絢爛な印象を与えます。一方、加賀友禅は染めの技法のみで表現し、金箔などの装飾はほとんど用いません。これは、武家社会の「質実剛健」という価値観が色濃く反映されているためです。

色使いにも大きな違いがあります。京友禅は鮮やかで多彩な色を使用するのに対し、加賀友禅は「加賀五彩」と呼ばれる落ち着いた5色を基調としています。具体的には、臙脂(赤系)、藍(青系)、黄土(茶系)、草(緑系)、古代紫(紫系)で、これらの色は日本の伝統色の中でも特に渋みのある色合いです。

また、制作工程における最も大きな違いは、分業制か一貫制かという点です。京友禅は図案師、染師、刺繍師など、それぞれの専門職人が分業で一枚の着物を仕上げます。一方、加賀友禅は一人の作家が図案から仕上げまでを担当します。このため、作家の個性や世界観が強く作品に反映されるのが加賀友禅の大きな特徴となっています。

| 比較項目 | 加賀友禅 | 京友禅 |

| 文化的背景 | 武家文化 | 公家文化 |

| 色彩 | 加賀五彩 | 多彩で鮮やか |

| 装飾技法 | 染めのみ | 金箔・刺繍など |

| モチーフ | 写実的な草花 | 御所車・几帳など |

| ぼかし技法 | 外ぼかし | 内ぼかし |

| 制作体制 | 一貫制作 | 分業制 |

落ち着きと気品を宿す「加賀五彩」

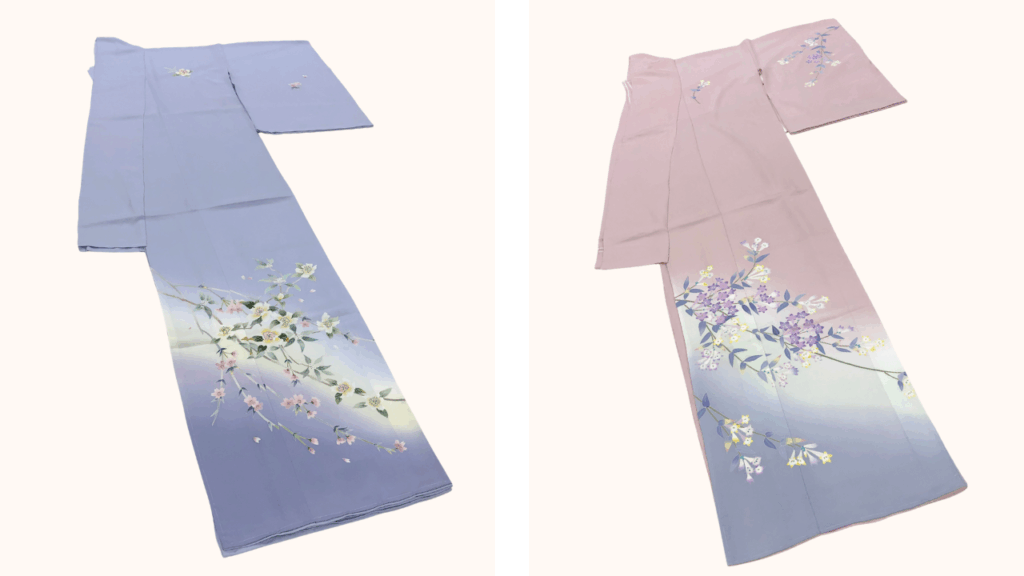

加賀友禅を語る上で欠かせないのが「加賀五彩」と呼ばれる独特の色彩感覚です。これは臙脂(えんじ)・藍(あい)・黄土(おうど)・草(くさ)・古代紫(こだいむらさき)**の5色を基調とした配色で、加賀友禅の最も重要な特徴の一つとなっています。

臙脂は深みのある赤系の色で、牡丹や椿などの花びらに用いられます。派手な赤ではなく、落ち着いた大人の赤であることが特徴です。藍は日本古来の染料である藍から作られる青色で、空や水、そして花菖蒲などの涼やかなモチーフに使われます。黄土は温かみのある茶系の色で、秋の落ち葉や枝、土といった自然の要素を表現する際に欠かせません。

草緑色は自然の緑を表現する色で、若葉や苔、草原など生命力あふれるモチーフに使用されます。そして古代紫は、高貴な雰囲気を持つ紫色で、藤の花や菖蒲など、優雅な花々を描く際に用いられます。

これらの5色は、どれも彩度を抑えた落ち着いた色調であることが共通しています。なぜこのような色が選ばれたのかというと、武家社会では派手な装いは好まれず、品格と落ち着きを重んじる美意識があったためです。たとえば、加賀藩の武家の女性たちは、公式な場では控えめでありながらも気品のある装いが求められました。加賀五彩は、そうした社会的要請に応える形で洗練されていったのです。

現代の加賀友禅でも、この加賀五彩を基調としながら、必要に応じて他の色を組み合わせることがあります。しかし、全体の調和を保つため、決して色数を増やしすぎないという原則は守られています。これにより、どの時代に作られた加賀友禅も、一目見ただけでそれと分かる統一感のある美しさを保っているのです。

自然の息吹を描く「写実的な草花模様」

加賀友禅のもう一つの大きな特徴が、徹底的に写実的な草花の描写です。京友禅が御所車や几帳、扇といった古典的な文様を好むのに対し、加賀友禅は実際に自然の中に存在する草花をそのまま描くことにこだわります。

職人たちは図案を考える際、まず実際の植物を丹念に観察します。たとえば、牡丹を描くのであれば、庭に咲く牡丹を何時間も見つめ、花びらの重なり方、葉の付き方、茎のしなり具合まで細かく観察するのです。写真を参考にすることもありますが、最も重視されるのは「実物を見て感じること」です。なぜなら、写真では捉えられない花の質感や空気感を表現することが、加賀友禅の真骨頂だからです。

描かれるモチーフは四季折々の草花が中心です。春であれば桜や梅、菖蒲、夏なら紫陽花や朝顔、秋には菊や紅葉、冬には椿や水仙といった具合です。これらを描く際、職人はそれぞれの植物の生態的特徴を正確に表現します。たとえば、菖蒲の葉は剣のように鋭く立ち上がり、牡丹の葉には特有の切れ込みがあります。こうした細部まで正確に描くことで、見る人が「ああ、これは確かに菖蒲だ」と納得できる作品が生まれるのです。

このような徹底した写実主義は、単なる技術的な精密さだけを追求しているわけではありません。職人たちが目指しているのは、自然への敬意と感謝の気持ちを着物に込めることなのです。

奥行きを生む「外ぼかし」の技法

加賀友禅を特徴づける技法の中でも、特に重要なのが「外ぼかし」です。これは花びらや葉の中心部を濃く、外側に向かって徐々に淡くぼかしていく技法で、立体感と奥行きを生み出す加賀友禅独自の表現方法です。

この技法が生まれた背景には、加賀の職人たちの「より自然に近い表現を追求したい」という強い思いがありました。実際の花を観察すると、多くの場合、花びらの中心部分は色が濃く、外側に向かうにつれて色が薄くなっていることに気づきます。これは光の当たり方や花びらの重なり具合によって生じる自然現象です。加賀友禅の外ぼかしは、この自然の現象を忠実に再現しようとしたものなのです。

外ぼかしの制作には高度な技術が必要です。職人は筆に染料を含ませ、水を使いながら徐々に色を薄めていく作業を行います。この際、色の濃淡の変化が自然に見えるよう、筆の運びや水の加減を絶妙にコントロールしなければなりません。急激な色の変化は不自然に見えてしまうため、何層にも分けて少しずつぼかしていくのです。

興味深いことに、京友禅では「内ぼかし」という逆の技法が用いられます。内ぼかしは外側を濃く、内側を淡くする技法で、これにより華やかで装飾的な印象を与えます。外ぼかしと内ぼかしという対照的な技法の違いは、それぞれの友禅が目指す美の方向性の違いを象徴しているといえるでしょう。

写実性を高めるアクセント「虫食い」表現

加賀友禅の写実性を語る上で、最もユニークな特徴が「虫食い」の表現です。これは草花の葉に、あえて虫に食べられた跡を描き込むという、他の染物にはほとんど見られない独特の技法です。

一般的に、着物の模様というのは美しいものを描くのが常識です。それなのに、なぜ加賀友禅ではわざわざ「虫食い」という、一見すると欠点に思えるものを描くのでしょうか。その答えは、加賀友禅の**「ありのままの自然を描く」という哲学**にあります。

自然の中で生きている植物には、虫に食べられた跡や枯れかけた部分、傷ついた箇所などが必ずあります。それらを含めて初めて「本物の自然」であり、完璧に整った姿だけを描いても、それは観念的で作り物めいた印象になってしまいます。加賀友禅の職人たちは、生命の営みそのものを着物に表現したいと考え、あえて虫食いを描き込むようになったのです。

虫食いを描く際は、単に葉の一部を染め残すだけではなく、食べられた部分の縁を少し茶色く染めて枯れた感じを出すといった細かな工夫もなされます。このような細部へのこだわりが、加賀友禅の写実性をさらに高めているのです。

現代では、この虫食い表現は加賀友禅の重要な「トレードマーク」となっており、象徴的な特徴になっています。自然の不完全さこそが本当の美しさであるという、深い美意識がここには込められているのです。

職人の技が光る加賀友禅の制作工程

加賀友禅の美しさは、職人の高度な技術と膨大な手間によって生み出されます。一枚の着物を完成させるまでに約6ヶ月から1年、複雑な図案の場合はそれ以上の時間を要することも珍しくありません。ここでは、図案の作成から完成まで、加賀友禅がどのような工程を経て生まれるのかを詳しく見ていきましょう。

図案から完成まで、一枚の着物が生まれる流れ

加賀友禅の制作は、まず図案の作成に取りかかります。白い紙に、実際の着物の寸法で下絵を描いていきます。この時、作家は実際の植物を観察したり、スケッチを重ねたりしながら、最も美しい構図を探ります。たとえば、牡丹の花をどの位置に配置するか、葉をどう配置するかによって、着物を着た時の印象が大きく変わります。そのため、図案作成には通常1ヶ月から2ヶ月ほどの時間をかけます。

図案が完成したら、次は生地の準備です。加賀友禅には主に白生地が使用されますが、この生地にまず「地入れ」という下処理を施します。これは生地に染料が均一に染まるよう、糊を薄く塗る作業です。この工程を丁寧に行うことで、後の染色が美しく仕上がります。

その後、図案を生地に写す「青花写し」という工程に移ります。青花とは露草の花から作られる染料で、水で洗うと消える性質を持っています。この青花で図案の輪郭線を生地に描き写します。なぜ消える染料を使うかというと、最終的には輪郭線を残さないためです。加賀友禅は輪郭線を残さない「無線」の技法が基本なので、青花は下絵としてのみ使用されるのです。

ここまでが準備段階で、ここから本格的な染色工程に入ります。主な工程は糊置き・彩色・地染め・蒸し・水洗いという流れになります。それぞれの工程について、次の項目で詳しく解説していきましょう。

主な工程を解説(図案作成・糊置き・彩色・地染め)

加賀友禅の制作で最も重要な工程が、ここからご紹介する4つの段階です。それぞれが高度な技術を要し、一つでも手を抜けば作品全体の質が落ちてしまうという緊張感の中で作業が進められます。

糊置きは、模様と地色が混じり合わないようにするための工程です。細い筒状の道具に防染糊を入れ、模様の輪郭に沿って糸のように細い糊の線を置いていきます。この糊が堤防の役割を果たし、後の染色で色が混ざり合うのを防ぎます。糊置きには非常に高度な技術が必要で、手の震えや力加減が少しでも乱れると、線が太くなったり途切れたりしてしまいます。熟練した職人でも、一枚の着物の糊置きには数日を要します。

次の**彩色(いろさし)**が、加賀友禅の最も華やかで重要な工程です。ここで作家は筆を使い、一つ一つの花びら、葉に色を付けていきます。染料は繊維の内部まで染み込み、深みのある色を出します。何十回も筆を重ねて理想の色を作り出していきます。

彩色の際、先ほど説明した「外ぼかし」の技法が用いられます。花びらの中心部に濃い色を置き、水を含ませた筆で徐々に外側に向かって薄めていくのです。この作業は高度な技術と集中力を要し、一枚の花びらのぼかしに30分以上かけることも珍しくありません。また、彩色の段階で「虫食い」の表現も加えられます。葉の一部を染め残し、その縁を茶色く染めることで、虫に食べられた跡を表現するのです。

彩色が完了したら、今度は地染めの工程に移ります。地染めとは、模様以外の部分、つまり着物の背景となる部分を染める作業です。加賀友禅では通常、淡い色や白地のまま残すことが多いのですが、色無地や訪問着の場合は地色を入れることもあります。地染めは刷毛を使って均一に染料を塗る作業で、ムラなく美しく染め上げるには熟練の技が必要です。

地染めが終わったら「蒸し」という工程で、染料を生地に定着させます。専用の蒸し箱の中で、約100度の蒸気で約30分から1時間蒸すことで、染料が繊維にしっかりと結合します。蒸しの温度や時間は、使用した染料の種類や生地の素材によって微妙に調整する必要があり、ここでも職人の経験と勘が問われます。

最後に「水洗い」で糊や余分な染料を洗い流します。金沢の犀川や浅野川の清流で洗う「友禅流し」は、かつて加賀友禅の風物詩でしたが、現在は環境保護の観点から専用の水槽で行われることが多くなっています。水洗いが終わると、ようやく美しい加賀友禅の着物が姿を現すのです。

まとめ:時代を超えて愛される加賀友禅の魅力

加賀友禅は、500年以上の歴史を持ちながら、今なお多くの人々を魅了し続けている日本の伝統工芸品です。武家文化が育んだ落ち着いた気品、自然への深い観察眼から生まれる写実的な表現、そして一人の作家が心を込めて作り上げる一貫制作。これらの要素が組み合わさることで、他のどの染物とも異なる独特の美しさが生まれています。

加賀五彩と呼ばれる落ち着いた色調、外ぼかしによる立体的な表現、そして虫食いという独特のアクセント。これらの特徴は、単なる装飾技法ではなく、自然をありのままに尊重するという深い哲学の表れです。一枚の着物を完成させるまでに半年から一年以上をかけ、職人が一筆一筆丁寧に描き上げる姿勢には、現代社会が失いつつある「ものづくりへの真摯な姿勢」が息づいています。

石川県金沢市を訪れれば、美術館での鑑賞、染め体験、そして実際に着物を着ての街歩きと、様々な形で加賀友禅の魅力に触れることができます。また、人生の節目に特別な一着を購入することで、親から子へと受け継ぐ家族の宝物とすることもできるでしょう。

伝統を守りながらも、現代の感性を取り入れて進化を続ける加賀友禅。その美しさの中には、日本人が古来から大切にしてきた自然への敬意と、美への追求心が込められています。ぜひ実物に触れて、その魅力を体感してみてください。